ベッドが欲しいと思ったとき、あなたはどうしますか。

家具販売店のベッド売場に行けば、ベッドがたくさん並んでいて、寝心地を試すことができます。しばらくするとメーカーのマネキン(専属販売員)が近寄ってきて、紳士的に巧みな話術で、あなたに合った最高のベッドを選ぶお手伝いをしてくれます。

迷った挙句、買わずに帰ることになっても、まったく気にすることはありません。先方もビジネスと割り切っています。軽く舌打ちされて終わりです。そのメーカーありきで、分不相応なベッドを買わされるよりは良いでしょう。

もちろん、マネキンのいない家具販売店もあります。しかし、その場合は店員が近くにおらず、何をどう選べば分からないと思います。特にマットレスは見た目だけでは違いが分からないので、プライスカードを見て、予算内に収まることだけを考えて決めがちです。

でも、本当にそれで良いのでしょうか。気持ち良く熟睡したいと思ってベッドを買いに来たのに、それを二の次にして失敗するようなことがあれば本末転倒です。家具販売店に足を運ぶにせよ、ネットショップで購入するにせよ、あらかじめベッドについて基本的な知識を持っていれば、高価なベッドを買わされる心配がないですし、まったく体形の違う人のレビューを頼りに寝心地の悪いベッドを買ってしまうリスクは減らすことができます。

以下にベッドを選ぶ際に必要な基本知識をまとめました。参考にしていただければ幸いです。

- Qベッドを選ぶ際に重要なポイントは?

- A

予算、サイズのほか、自分に合った寝心地のマットレスを選ぶことが大切です。硬さ、体圧分散性、寝返りのしやすさなど、マットレスによって違いがあります。まずはどんな種類のものがあるかを理解したうえで、家具販売店のベッド売場で試してみましょう。

ベッドの種類

一般的なベッド

マットレスonベッドフレーム

「ベッド」と聞いて、ほとんどの方がイメージするのが上写真のようなスタイルでしょう。木製のほか、スチール製、布張りなどのフレームもあります。

上写真のようなヘッドボードは宮付き、棚付き、キャビネット付き、収納付きなどと呼ばれますが、板のみのフラットヘッドもあります。また、最近は少ないですが、フットボードがマットレスよりも上に出っ張っているものもあります。

下部に引出しが付いたものもあります。引出しの数が多いものをチェストベッドと呼ぶこともあります。床板を跳ね上げれば収納スペースになっているものもあります。

フロアベッド

脚がない、もしくは全体が低く設計されたものはフロアベッドやローベッドと呼びます。ベッドから落ちても安心なので、特に幼児と一緒に寝ることが多いファミリーに人気があります。圧迫感が少なく、部屋が広く見えるということもメリットです。

マットレスonすのこ

一般的なベッドでも床板に代えてスノコが使われることが少なくありませんが、フレームなしでスノコにマットレスを敷くというスタイルもあります。マットレスを床に直接置くと湿気がこもってしまうので、スノコを敷くことで通気を確保できます。また、フロアベッドよりもコストを抑えることが可能です。

折り畳み式、ロール式のほか、正方形のスノコを組み合わせることで拡張も可能なパレットベッドもあります。

脚付マットレス

マットレスの底面に直接、脚を付けたマットレスもあります。最近は圧縮梱包のマットレスが増えたので、スノコ状の床板に脚を付け、そこにマットレスを置いたものも、同様に脚付きマットレスと呼ぶことがあります。別途、フレームを用意する必要がないので、初期費用を抑えることができます。

電動ベッド

電動ベッドと言うと以前は介護用というイメージが強かったですが、近年はそうでもありません。上体を起こした状態で本を読んだり、スマホを見たり、パソコンで仕事をするといったニーズが高まっており、介護とは無縁の人も多く利用されています。高価なものが多いものの、数万円程度の簡易な電動ベッドもあります。

ウォーターベッド

マイナーな存在ですが、ウォーターベッドという選択肢もあります。重い、水漏れの心配がある、メンテナンスが必要というネガティブなイメージが依然として強いものの、水に浮いているような寝心地は最高です。また、季節に応じて温度調節ができるほか、近年は上写真のように一般的なベッドと見た目がほとんど違わないものも増えています。

スペパ重視のベッド

ソファベッド

ベッドを置くとソファが置けないという場合や、来客用としてニーズがあるのがソファベッドです。一石二鳥と考える方もいらっしゃいますが、良質な睡眠を求める方には向きません。座るのに適したクッション性と寝るためのそれとは根本的に異なるためです。

上写真のように背もたれを倒すことでベッドになるもののほか、座面を引き出すタイプ、マットレスを折り畳んでソファ状になるタイプなどもあります。また、脚付きのシングルベッドの上に背もたれとして使用するクッションを置くタイプもあります。

ロフトベッド

ロフトベッドなら床板の下の空間を有効利用できます。上写真のように下にデスクがビルトインされたものや、チェストやハンガーラックを置くことができるものもあります。ただし、頭上の空間が少なくて狭い、圧迫感がある、ギシギシと揺れる、シーツ交換が大変などといったデメリットも多いです。薄くてコンパクトなマットレスを選ばざるを得ず、寝心地は二の次となります。

二段ベッド

二段ベッドは主に子供用に使われることが多いですが、意外と家族で使っていることも少なくありません。下段の下に3段目をスライドインできるできるタイプもあります。メリットやデメリットは前述のロフトベッドとほぼ同じです。

親子ベッド

ベッドフレームの下にもう1台のベッドをスライドインできるものを親子ベッドやスライドベッドと呼びます。引き出すベッドには厚くて重いマットレスは置けないので、寝心地はあまり良くなりません。また、ベッドの収納時は掛け布団などの置き場所に困ることもあります。

収納式ベッド

収納式のベッドと言えば、上写真のようにマットレスを壁に立て掛けるタイプもあります。上写真のように長辺側を下すものだけでなく、ヘッドまたはフット側を下ろすタイプもあります。マットレスや寝具はバンドで床板に固定します。いずれも多くは壁に固定するもので、家庭用というよりは学生寮などで利用されていることが一般的です。

折り畳みベッド

折り畳みベッドも収納可能なベッドのひとつです。折り畳みベッドには敷布団やウレタンマットレスを用いるのが一般的です。そのため、寝心地はさほど良いとは言えません。あくまでスペパ(スペースパフォーマンス)重視と言えるでしょう。

ベッドフレームの選び方

ベッドのサイズ

横幅

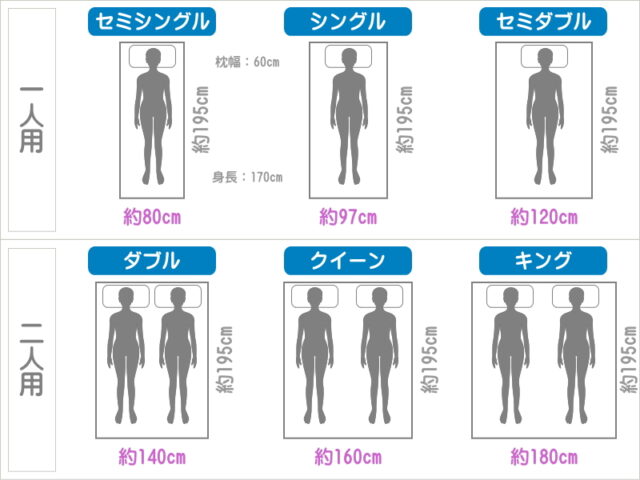

ベッド用マットレスの短辺は97cm程度のシングルが基本です。それよりコンパクトなのが80cm程度のセミシングル。あとは概ねシングルよりも20cmずつ広くなって、セミダブル、ダブル、クイーン、キングがあります。それぞれ10~15cmほど広いワイドサイズというのもあります。クイーン以上のサイズは2枚に分割されていることもあります。搬出入やメンテナンスをしやすくするためです。

いずれも広ければ広いほど自由に寝返りできる一方、多くのスペースを必要とします。また、シーツや掛け布団も大きなものが必要になるうえ、特殊なサイズは選択肢が限られることもあります。

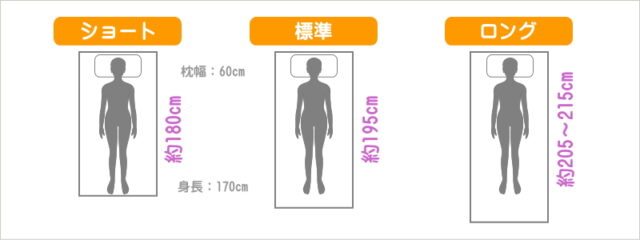

縦幅(丈)

ベッド用マットレスの長辺の大きさは195cmというのが一般的です。それよりも短いのが180cmのショート、長いのが205~215cmのロングです。子供なら180cmでも十分です。身長が190cmを超えるような人はロングを選んだほうが良いでしょう。

ベッドフレームはマットレスよりも一回り大きくなります。フラットヘッドボードで長辺がマットレスの+5~10cm程度、宮付きなら+10~15cm程度を目安に考えてもらうと良いでしょう。

ベッドの高さ

一般的なベッドの場合、床からマットレスの上面までの高さは40~45cm程度が一般的と言えます。これはダイニングチェアと同程度で、大人が座ったときに自然に足が床に着く高さです。

ただ、ベッドから落ちる心配をする場合はもっと低いほうが良いでしょう。また、背が低い人ももう少し低いほうが座りやすいと思います。逆に、腰痛を抱えている人の場合はあまり低くすると、立ち上がるのが苦痛になることもあります。

ヘッドボードは必要?

ヘッドボードは壁が汚れたり傷むのを防ぐ目的のほか、インテリア性の向上、目覚まし時計やスマートフォンを置く場所を確保できるというメリットもあります。一方で、それなりのスペースを要する、価格がアップするなどのデメリットもあります。必ず要るというわけではないので、ニーズに合わせて選んでもらうと良いでしょう。

なお、宮付きの場合はマットレスの高さが高すぎると、棚に干渉することがあります。枕の厚みも考慮して、棚を塞がないようにしましょう。

引出しは必要?

木製のベッドフレームには引出しが付いているものとそうでないものがあります。引出し付きならシーツや衣類の収納スペースを確保できるので便利です。

一方で、引出しの中にホコリや湿気が入り込む可能性があります。また、引出しと床の間にホコリが溜まりやすく、カビの温床となる可能性もあります。掃除もしにくいです。なので、収納のプロである私としては引出し付きはあまりオススメできません。少しでも収納スペースを確保したい場合は、20~25cmほどの脚付きのフレームの下にポリプロピレン製の衣装ケースを置いたほうが合理的です。

床板のほうが良い?

高級なベッドフレームには布を張った床板が使われることが多く、逆に手頃な価格のものはスノコを使っていることが一般的です。そういうこともあって、床板のほうが優れていると言われることがあります。

確かに、マットレスとの摩擦を減らすためには床板のほうが適していると言えます。一方で、スノコのほうが通気性が良いはずですし、上に乗っても壊れにくいと私は考えています。なので、どちらが優れていると一概に言うことはできないと思います。

ベッドフレームの価格帯は?

ベッドフレームの価格は1万円以下から数十万円まで幅があります。ただ、安いものであっても大人が寝て大丈夫なように作られています。

天然木を使っていたり、日本製であったり、大手メーカー品の場合は価格が上がります。また、床板ではなくスプリングが仕込まれているダブルスプリングタイプも高価です。

インテリア性にこだわるならもちろん良いベッドフレームを選んでもらったらと思いますが、寝心地にこだわるならマットレスのほうに重点を置いていただいたほうが良いでしょう。

マットレスの選び方

マットレスの硬さ

| ソフト | ●女性的な体系の人 ●体重が軽い人 ●横向きに寝ることが多い人 |

|---|---|

| ふつう | |

| ハード | ●男性的な体系の人 ●体重がある人 ●仰向けに寝ることが多い人 ●腰痛持ちの人 |

マットレスには硬さのタイプがいくつかあります。同じシリーズで5タイプ以上に分かれているものもありますが、概念としては、ソフト、ふつう、ハードの3タイプが基本です。

あくまで一般論として、女性はソフト、つまりやわらかめのマットレスを好む傾向があります。また、体重の軽い人はマットレスの沈み込みが小さいのでソフトで問題ありません。横向きに寝ると肩や腰の沈み込みが大きくなりますから、ソフトのほうが体にフィットしやすくなります。

反対に、男性はハード、つまり硬めのマットレスを好む傾向にあります。体重がある人がソフトなマットレスに寝ると沈み込みが大きいですが、ハードならちょうど良い沈み込みになります。仰向けに寝ることが多い人もハードのほうが臀部だけが沈み込むことがなく適しています。腰痛持ちの方にハードが向いているのも同様の理由からです。

ただし、女性ならソフト、男性ならハードという風に極端に考えるのは早計です。多くの人はふつうのマットレスが適していると言えるからです。あくまで基準はふつうに置いて、それよりもややソフト、もしくはややハードから順番に試してみるのが良いでしょう。

マットレスの種類

マットレスには様々な詰め物が使われています。スプリングを使ったコイルマットレスと、スプリングを使わないノンコイルマットレスの大きく2つに分類できます。

コイルマットレス

ポケットコイル

コイルマットレスでは現在、ポケットコイルのシェアが多くを占めています。ポケットコイルはスプリングコイルをひとつずつ不織布の袋に収めたもので、たくさんのポケットコイルを使うことによって体を複数の点で支え、フィット感を得ることができます。隣で寝ている人に振動が伝わりにくい、スプリングが擦れ合う音が発生しにくいなどといったメリットもあります。

なお、ポケットコイルの数が多ければ多いほどフィット感が増すと言われますが、コストが上がるうえに、実感が得られないこともあります。また、高さがあるほど衝撃吸収性が上がると言えるものの、その代わりにウレタンなどの詰め物を少なくしている場合もあるので、一概に良いとは言えません。

それよりも違いが分かりやすいのはコイルの鋼線の太さです。線径が1.4mmなど細いものはソフト、2.0mm以上の太いものはハードになります。

ボンネルコイル

ボンネルコイルは複数のスプリングをワイヤーで連結させたものです。ポケットコイルに比べて固めで反発力があるため、男性や寝返りが多い方に好まれる傾向があります。また、通気性が良く、価格を抑えやすいというメリットもあります。耐久性も高いです。

一方で、スプリングがきしむ音が発生することがある、隣の人に振動が伝わりやすいといったデメリットもあります。

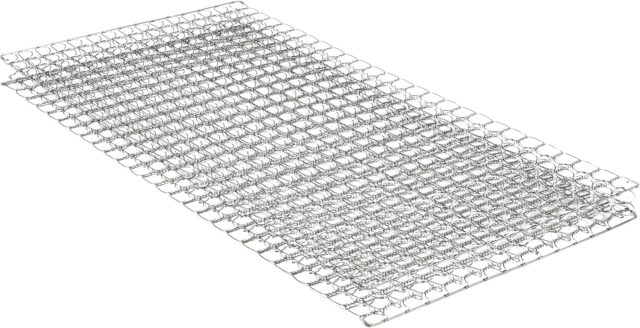

高密度連続スプリング

フランスベッドの高密度連続スプリングは一見するとボンネルコイルのように見えますが、構造的にはまったく別物です。ボンネルコイルは複数の螺旋状のスプリングを連結しているのに対し、高密度連続スプリングは1本の鋼線を連続して編み上げています。そのため、スプリングに掛かる力が分散しやすく、フィット感に優れるとともに寝返りが打ちやすいといったメリットがあります。

ノンコイルマットレス

ウレタン

ノンコイルマットレスで主流なのはウレタンです。低反発と高反発が一般的ですが、反発力が異なるウレタンを複層で組み合わせたものや、低反発と高反発のリバーシブルになっているものもあります。また、上写真のように表面に凸凹を設けるプロファイル加工を施したものもあります。西川の「AiR(エアー)」もそれです。

低反発ウレタンはゆっくりと沈み込み体にフィットします。包み込むような柔らかい寝心地で、特定の部位を圧迫することがありません。そのため、腰痛や肩こりをお持ちの方に適しているとされています。一方で、冬場は沈み込みにくくて硬く感じられる、夏場は体に密着して蒸れやすい、体重が軽い人だと沈み込みが少なくフィット感が得られにくい、衝撃を吸収するため寝返りが打ちにくいといったデメリットもあります。

高反発ウレタンは逆に寝返りが打ちやすいのがメリットです。男性や体重のある方に好まれる傾向があります。また、体へのフィット感が少ないため通気を確保しやすく、蒸れにくいというメリットもあります。耐久性が高く、低反発よりもへたりにくいです。

ファイバー

ポリエチレンやポリエステルなどの樹脂を繊維状に編み込んで作られたファイバーを使ったマットレスも増えています。「エアウィーヴ」、「エアリー」(アイリスオーヤマ)、「エアループ」(ウィドゥスタイル)、「ライトウェーブ」(モーブル)、「ブレスエアー」(東洋紡エムシー)、「C-CORE(シーコア)」(CAL)など、各社から発売されています。

ファイバーマットレスは一般的に高反発です。通気性と体圧分散性に優れるとともに、水洗いできることから衛生的とされています。耐久性が高く、軽いこともメリットです。

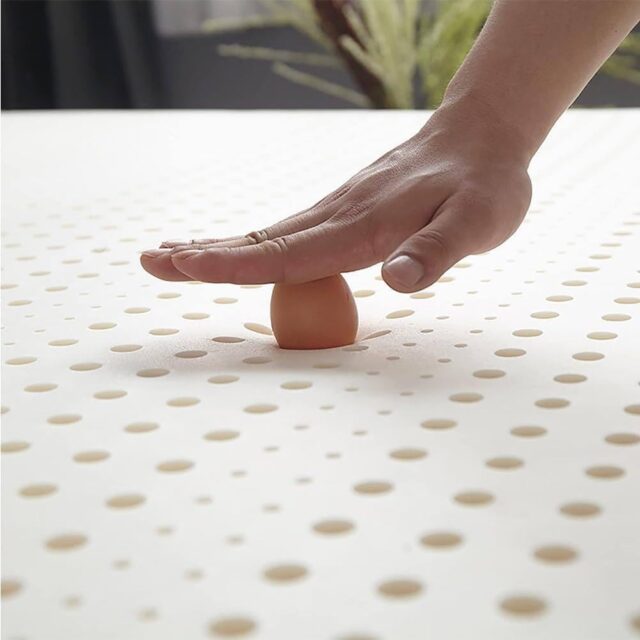

ラテックス

ラテックスは天然ゴムが主流ですが、合成ゴムを含むものもあります。いずれにせよメジャーではなく、コイルマットレスの詰め物のひとつとして使われることのほうが多いです。

体圧分散性、反発力、耐久性などに優れるとともに、振動を吸収しやすく隣で寝ている人に影響が少ないこともメリットです。一方で、重く、高価で、天然ゴムアレルギーの人は使用できないといったデメリットも存在します。

マットレスの厚み

マットレスの厚みは数cmから40cmを超えるものまであります。一般的に厚みのあるマットレスは体圧分散性が高く、保温性や耐久性にも優れます。また、見た目にも高級感があります。一方で、価格が高くなる、重い、搬出入が難しいといったデメリットがあるほか、厚みが30cmを超えたあたりからベッドフレームの選択肢が限られることもあります。

逆に薄いものだと特に10cm未満の場合は底つき感が生じることがあります。床板などの感触が伝わる状態で、気になる場合はウレタンマットレスなどを下に敷いたほうが良いでしょう。

マットレスの形状

フラット

ベッド用マットレスと言うと、ほとんどの方が上写真のようなものをイメージすると思います。これをフラットマットレスと呼びます。コイルマットレスの場合はタイトトップと呼ぶこともあります。もっともオーソドックスな形状です。

ユーロトップ

ユーロトップは表面の詰め物の層に厚みを持たせ、コイル層と一体的に縫い合わせた構造です。後述するピロートップに比べ、端まで均一に厚く詰め物が入っているのでソフトで安定感があり、デザイン的にも一体感があります。

ピロートップ

ピロートップはコイル層の上にピロー(枕)を乗せたように見える形状です。ふかふかの枕のように体全体をやさしく包み込んでくれる寝心地のものが多いです。

トッパー仕様

マットレスの上に薄手のマットレスを重ねたものをトッパー仕様と呼びます。トッパーはそれ単体で販売されているものもあり、寝心地を調整するために使用されることもあります。

トッパーはポケットコイルやノンコイルのマットレスが主流で、ソフトな寝心地のものが多いです。マットレスは表面層の詰め物が先に劣化してきます。また、購入したマットレスが合わないと感じるときにトッパーだけ交換できれば合理的です。一方で、トッパー仕様はマイナーなため選択肢は少なく、ボトムも含めたマットレス全体の寿命を考えるとあまり意味がないという意見もあります。

2層構造

トッパーよりも厚いマットレスを2枚重ねにした2層構造のマットレスもあります。ダブルクッションなどとも呼ばれます。また上下ともにスプリングマットレスの場合はダブルスプリングと呼びます。

フラットマットレスよりも体圧分散性に優れます。また、アッパーの頭側と足側の入れ替えがしやすく、リバーシブルで寝心地を変えられるものもあります。一方で、全体として重くなるのと、価格が高くなりがちなのがデメリットです。

なお、ベッドフレームの床板の代わりにスプリングが入っているものも同様の効果が得られます。ホテルで採用されている実績も多いです。

折り畳み

3つ折りや4つ折りにできるマットレスもあります。詰め物はウレタンやファイバーが多いです。折り畳みマットレスは敷布団の代わりに使われるほか、敷布団の寝心地を向上させる目的や寒さ対策として床に敷いて使われることが一般的です。

日本製が良い?

マットレスに限らず、日本国内で製造された製品は品質が高く、品質管理も行き届いており、世界中から高く評価されています。マットレスも隅から隅まで手抜きがなく、安心して使えるという印象があります。海外製に比べると価格が高く感じられることが多いものの、満足感は高いことでしょう。

ただし、日本製という表示を妄信してはいけません。スプリングユニットを中国で組み立てて輸入し、日本で縫製などの仕上げをしているものもあります。ほかと比べて割安に感じられるものはそういった「なんちゃって日本製」だという指摘もあります。なお、これは法的には何ら問題のない表示方法です。

実際のところ、中国の家具製造業の技術力は非常に高く、日本と比べても遜色のないレベルです。スプリングユニットの組み立ては機械化されており、現在では職人の技術力に頼らない体制ができています。ですので、個人的にはコスパが良ければ中国製でも問題ないし、逆に必ずしも安いとは言えない「なんちゃって日本製」のマットレスを買うよりは良いと考えています。

マットレスの価格帯は?

マットレスの価格は数千円から数十万円まで様々です。寝心地の好みは人それぞれなので、価格が高ければ高いほど良いということはありません。それでも、20万円以上のマットレスは本当に緻密に作られており、好みを抜きにして寝心地が良いと感じられるものが多いと個人的には感じています。

しかし、実際のところ、マットレスのボリュームゾーンは1~3万円程度です。高価なマットレスを買っても10年以上も使えばヘタってくる、加齢やライフスタイルの変化とともに好みが変わってくるかもしれないなどと考えると、100点満点ではなく70~80点のマットレスを数年おきに買い替えたほうが合理的と考える人もいると思います。

私としてはできるだけ家具店で様々な価格帯のマットレスを試していただきたいと考えています。ただ、どんな種類があるかも知らずに片っ端から試すと疲れてしまいます。逆に、構造や価格帯が分かってくると、自分に合ったものの選択肢が意外と少ないことに愕然とします。予算に余裕があれば高価なものでも買えますが、そうでない場合はあまり納得できていないものに落ち着いてしまうこともあるでしょう。

その点、ネットショッピングなら選択肢がとても多いです。実物を試せないのでリスクはありますが、安価なものであればリスクは大きくありません。また、トッパーを乗せることで寝心地をアレンジすることもできますし、お試しや返品が可能なものもあります。

家具販売店、ネットショッピング、それぞれのメリットとデメリットを理解して、最適なマットレスを選んでいただければと思います。

という感じで、ベッドフレームとマットレスの選び方について簡単に一通り説明させていただきました。

良質な睡眠を得るためにはまず自分に合ったマットレスを見つけることが大切です。とは言え、どこにどんな風に置くかということも重要なことです。どんなベッドフレームがもっとも自分の住まいに合うかイメージしてみましょう。

メーカーや販売店の商品ページでマットレスの説明を読んでも、硬さや体圧分散性というのはピンと来ないことがほとんどだと思います。なので、まずネットで下調べをしてから店頭で試してみて、ソフト、ふつう、ハードという硬さだけでも実感してください。そういうことを何度か繰り返しているうちに、「線径が太いポケットコイルはバネの感触が伝わって来るなー」とか、「縁にサポートがないマットレスはグニャグニャした感じがするのね」とか、いろんなことが分かってくると思います。

高価なマットレスの寝心地が良いのは当たり前です。だからこそ、自分の情報収集力と体感でコスパの良いマットレスとベッドフレームを見つけ出せたら最高じゃないですか!私としてもそのお手伝いができれば幸せです。

コメント