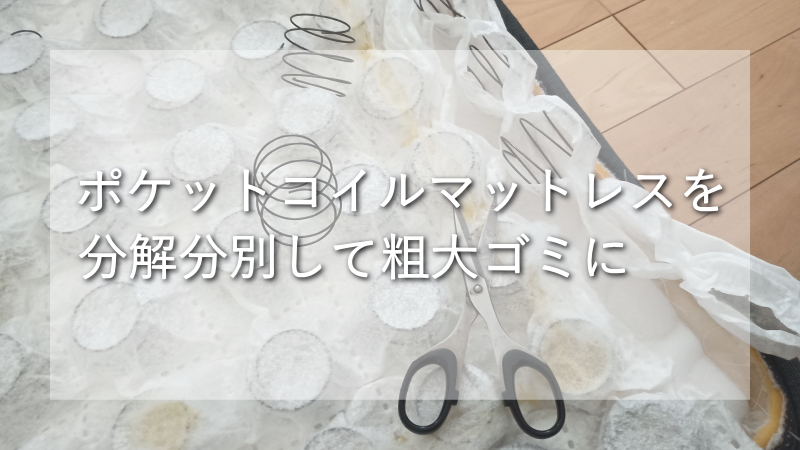

前回ご報告した通り、ナフコ21スタイルで購入したマットレス(グランリーヴェTS-400=上写真)のトッパーが5年を経てヘタってしまったので、別のものに買い替えました。ネットショップで購入したため、古いトッパーマットレスは自分で分解して粗大ゴミで処分しなければなりません。

現在では粗大ゴミとして処分しやすいように分解を前提として設計されたマットレスも普及し始めていますが、グランリーヴェTS-400はそういう仕様ではありません。しかしながら、分解してポケットコイルスプリングさえ分別してしまえばそんなに難しい作業ではないはずです。

今回はポケットコイルマットレスの分解から分別に至るまでと、その過程で分かったことなどをレビューしたいと思います。

※この記事は2025年4月13日時点の情報に基づいています

トッパーマットレスの分解

まずはマットレスの生地を切り開いてポケットコイルを露出せねばなりません。最初は表地にハサミを入れようとするも、防刃繊維のようにまったく刃が立たず。たった5年の寿命でしたが、良い生地を使っていたのだと改めて感心しました。

裏地ならすんなりとハサミで切れました。サクサクと3辺を切り開いていきます。

ポケットコイルが完全露出

3辺を切り開くと、ポケットコイルが完全に露出しました。こちらのトッパーマットレスに使われているのは高さ30mmのインナーポケットコイルで、おそらくルービックJPでしか使われていないものです。

一般的なポケットコイルは190~250mlの缶コーヒーのようなサイズ感の不織布袋入りのコイルを繋げたものですが、インナーポケットコイルはエアキャップ(いわゆるプチプチ)のような形状です。

不織布を突き破っているコイルも

不織布を突き破ってしまっているコイルも散見されます。これはコイルの形状がよろしくないのか、多かれ少なかれポケットコイルはこうなってしまうのかというところでしょう。

不織布を切り裂いていく

不織布を切り裂いていき、コイルを取り出します。25列あるのでハサミを25回入れる必要があるわけですが、ポケットコイルの数が多ければ多いほど大変です。

ちなみに今回は安物のハサミを使いましたが、裁ちバサミを使ったほうが布や不織布を切りやすいと思います。また、コイルの先端で怪我をしないようにラバーコーティングされた軍手を使うことをオススメします。

線径1.4mmのコイルはとても柔らかい

線径1.4mmのコイルはとても柔らかいです。ほとんど力を入れなくてもクニャクニャと潰すことができます。この上に寝ればペチャンコになるのは当然でしょう。

接着されて潰れたコイルも

コイルの入った不織布は要所要所を上下の層に接着剤で固定されています。ただ、接着剤の量が多すぎてコイルが押し潰された状態のものもいくつかありました。これでは反発力が得られるはずがありません。

こういうのを見ちゃうと、やっぱり純日本製のマットレスのほうが安心なのかなと思ってしまいますね。

中央部のウレタンは半分程度の厚みに

中央部のウレタンやソフト硬綿の厚みを端のほうと比較してみると、半分程度になってしまっていました。線径1.4mmのコイルは体圧でペチャンコになりますし、ウレタンやソフト硬綿もこのヘタり具合では、底つき感が生じるのも当然でしょう。

コイルの分別が完了

1時間弱でコイルをすべて取り出すことができました。計325個のコイルです。

あとは粗大ゴミに出すだけ

あとはコイルを取り出したマットレスを簀巻きにして粗大ゴミとして出すだけです。コイルはスチールだけのはずですが、私が住む自治体(大阪府河内長野市)ではコイルも粗大ゴミとして処分する必要があるということです。

というわけで、トッパーマットレスの分解分別は1時間弱で完了しました。大変だったと言えばそうですし、それほどでもないとも言える感じです。

個人的にはむしろ面白かったです。体裁良く作られた模型ではなく、実際に家族が使っていたマットレスを分解することで、よりリアルなことが手に取るように分かったからです。

以前に東南アジアで作られたソファの金巾(かなきん=底面を覆っている布)を外すと、中から大きなバールとタバコの吸い殻が出てきたことがありました。九州で作られたソファを分解すると、普通はボール紙で作られているところが「きゅうり」と印刷されたダンボールだったこともあります。もう30年も前の話なのでさすがに今はそんなことはないと思いますけど、どんなものも価格相応のところはあると感じます。

マットレスも然りでしょう。今は早くニトリのマットレスを分解してみたいなーと思っています(笑)

コメント