日本の夏はジメジメと蒸し暑いです。また、冬は外気こそ乾燥していますが、室内では窓周辺に結露が発生しているということもあるでしょう。湿気やそれに伴って発生するカビに悩まされているお宅は少なくありません。

そのような悩みを抱えるお宅にとって、通気性が良いと謳われているマットレスは魅力的に映ると思います。しかしながら、マットレスの通気性に関しては色々と誤解が多いのが実情です。

今回はマットレスの通気性について説明したうえで、どのようなマットレスを選べば良いかということを紹介したいと思います。

※この記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています

- Q寝返りでマットレス内部の空気は循環しますか?

- A

寝返りで空気を循環させるほど激しくマットレスが沈み込むことは考えられません。通気性が気になる場合は素材選びも大切ですが、まずは周囲に湿気の問題がある場合はそれを解決しましょう。汗をよくかくならシーツを頻繁に洗ったり、マットレスを陰干しするなどメンテナンスも重要です。

マットレスの通気性に関する誤解

マットレスは通気性の良さがセールスポイントの一つになっていることが多々あります。ただ、その説明は、知ってか知らずか非科学的であることも少なくありません。

寝返りで空気が循環?

ボンネルコイルやポケットコイルなどを使ったコイルマットレスは基本的に通気性に優れています。スプリングの周囲に空間が多く、容易に空気が通り抜けるからです。

そこは間違いないとして、マットレスの断面サンプルを押しながら、「寝返りを打つたびに湿った空気が押し出される」と説明を受けることがあります。しかし、普通に寝ていてそんなに激しくマットレスが沈み込むことはないです。

寝返りなどで少なからず空気が押し出されたとしても、「人生の3分の1は寝ている」のなら逆に言うと「人生の3分の2は寝ていない」わけです。起床した直後のマットレスの中がもっとも湿っているはずですが、その湿気は誰が押し出すのでしょう。

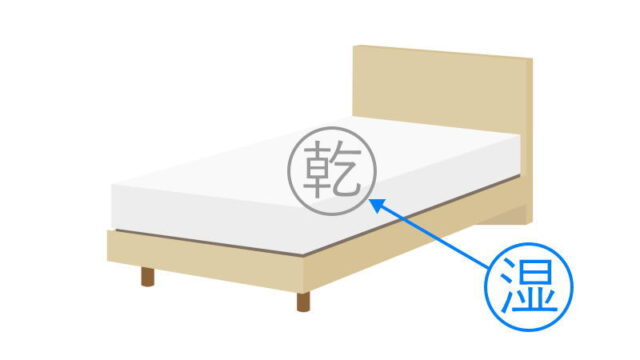

周囲の湿度が高ければ意味がない

水と同じように、空気は高いところから低いところに流れます。温度が高い空気は温度が低いところに向かって流れ、湿度が高い空気は湿度が低いところに向かって流れます。これは小学生でも分かりますよね。

では、ベッドの周りの温度や湿度が高い場合はどうなるでしょうか。いくら通気性が優れたマットレスでも、自然の法則に反して乾いた空気だけが流入するということはあり得ません。ベッドの周りの空気が湿っていれば、それがマットレスの中に入ってくるわけです。

つまるところ、いくらマットレスの通気性が優れていても、周囲の湿度が高ければほとんど意味がありません。むしろ逆効果の可能性すらあります。

自宅の湿気のトラブルは意外と多いです。マンションなど集合住宅の場合は、外壁のクラック(ひび割れ)から雨水が浸み込んでいることがあります。その場合は管理会社などに対処をお願いしましょう。一戸建ての場合は外壁や天井のほか、床下から湿気が上がってきていることが多いです。住まいそのものの寿命にも影響しますから、工務店などに相談して早めに解決してください。

通気性は高いほうが良い?

マットレスの通気性は低いよりも高いほうが良いと思われがちですが、必ずしもそうとは言えません。なぜなら、デメリットも存在するからです。

冬場に通気が良いマットレスに寝ると、冷たい空気に体温がどんどん奪われていくことになります。このような場合は通気を堰き止めなければなりません。すなわち、保温性の高いシーツを掛けるなどすれば良いわけです。

ちなみに、いくら通気性が良いマットレスを購入しても、通気性の悪いシーツを掛ければ台無しです。マットレスを壁に寄せて設置したり、フラットな床板の上に置いた場合も、通気性は少なからず阻害されます。通気性を重視するなら、ベッドの床板はスノコのほうが良いでしょう。

詰め物が通気を阻害することも

通気性に優れるコイルスプリングも、表面の詰め物にはウレタンなどが使われています。これはつまり、通気性の悪いシーツを掛けるのと同様と言えるところがあります。

実際のところ、マットレス全体の厚みから見れば詰め物は相対的に薄いですし、マットレスの側面などから通気は十分に確保できます。ましてや表面なので、外気に晒されやすく、湿気がこもる余地は大きくありません。なので、ほとんど気にする必要はありませんが、通気性を重視する場合は詰め物の通気性もチェックしていただくと良いでしょう。

特に保温性が高いと謳われているものは、通気性が低い可能性が考えられます。通気が良かったらどんどん体温が奪われていってしまいますからね。

通気性が良いマットレスは?

以上の通り、マットレスの通気性は絶対視するようなものではありません。どうしても気になる場合は、まず室内を乾燥した状態にキープすることが大切です。また、汗をかきやすい体質なら詰め物やシーツにも気を配るようにしましょう。シーツを小まめに洗濯したり、マットレスを陰干しするするのも重要です。

そこをご理解いただいたうえで、通気性が良いマットレスを順番に紹介したいと思います。

ファイバーマットレス

通気性が気になるという方にもっともオススメしやすいのはファイバーマットレスです。複雑に絡まり合ったポリエチレンまたはポリエステルのファイバーは空気層を多く含み、通気しやすい状態が保たれています。また、シャワーなどで水洗いできるので極めて衛生的です。

なお、コイルマットレスのほうが空気層が多く、風通りもスムーズに感じられますが、それでもファイバーマットレスのほうが通気性が優れると評価されることが多い理由は、コイルマットレスは側生地が厚くて通気を阻害しやすい一方、ファイバーマットレスは側生地が薄くて通気を妨げないことが大きく影響していると思われます。

ボンネルコイルマットレス

ボンネルコイルマットレスはスプリングに空間が多いので通気性に優れます。ゆえにファイバーマットレスと同様、冬場は寒く感じられるという人がいるほどです。なお、フランスベッドの高密度連続スプリングもボンネルコイルと同程度の通気性を得ることができます。

ポケットコイルマットレス

ポケットコイルはひとつひとつ不織布の袋に包まれているため、通気性が阻害されるところがあります。しかしながら、ポケットコイルも空間が多いうえ、不織布は空気を通す素材ですから、通気性は決して悪くはありません。表面の詰め物にファイバーを使ったものもあるので、気になる人はそういったものを選ぶのも良いでしょう。

ウレタンマットレス

ウレタンマットレスは通気性が悪いと言われています。ただし、プロファイル加工(波型加工=上写真)されたものや無膜(オープンセル)ウレタンは通気性を向上させる目的もあります。また、同様にマットレスにスリットや穴を設ける加工を施したものもあります。洗濯機で洗えるウレタンマットレスもあります。

ちなみに、私はウレタンマットレスを5年以上使っていますが、目立った劣化はありません。一方で、妻はポケットコイルマットレスの詰め物が5年でヘタってしまいました。

私自身は基本的にマットレスの通気性についてはそれほど気にする必要はないと考えています。前述の通り、通気性に劣ると言われているウレタンマットレスでも特に問題ないからです。ことさら通気性をアピールしているマットレスはオーバートークではないかとすら思っています。

室内の湿気が気になる場合はまずその対策をしましょう。また、汗をよくかくならシーツを頻繁に洗ったり、マットレスを定期的に干すようにしてください。こういったメンテナンスは地味ですがとても大切です。

ファイバーなど通気性とメンテナンス性に優れたマットレスを選ぶということももちろん重要ですが、ほかのマットレスとは寝心地が異なります。通気性が良い代わりに冬に寒く感じられる場合もあります。なので、通気性だけに注目せず広い視野でマットレスを選んでいただければと思います。

関連記事

コメント