最初のスプリングマットレスは1805年にイギリスで発明されました。その後、1899年にカナダでポケットコイルマットレスが誕生。ウレタンマットレスの登場はそれから半世紀を経て1950年代に入ってからのことです。つまり、ウレタンマットレスはまだ世に出て70年ほどしか経たない新しいものと言えます。

だからでしょうか。伝統的なスプリングマットレスのメーカーはウレタンマットレスを低く見ているように感じます。

確かに、ウレタンマットレスはスプリングマットレスに比べて、構造上、通気性が悪いことは否めません。しかしながら、同程度の価格帯で比較すると、ウレタンマットレスのほうが寿命が短いということはないはずです。また、スプリングマットレスも詰め物のひとつとしてウレタンを使っていることは多いです。ですから、決してウレタンマットレスがスプリングマットレスに劣るということはないのです。

そんなわけで、ウレタンマットレスを検討しつつも「やっぱりスプリングマットレスのほうが良いのかなー?」と悩んでいる方のために、ウレタンマットレスを選ぶメリットとデメリット、代表的な商品についてまとめてみました。

※この記事は2025年5月3日時点の情報に基づいています(2025年11月26日一部更新)

ウレタンマットレスとは?

ウレタンマットレスはノンコイルマットレスの代表格です。ポケットコイルマットレスやボンネルコイルマットレスのように金属製のスプリングが入っておらず、代わりに分厚いスポンジでクッション性を担保したマットレスとご理解いただければ良いでしょう。

スプリングマットレスには有名メーカーが名を連ねるのに対し、ウレタンマットレスは安価なものもあるため低く見られがちです。しかしながら、ウレタンマットレスでも有名なメーカーは少なくなく、どちらが優れていると言えるものではありません。ウレタンマットレスには独自の魅力があるのです。

以下、ウレタンマットレスのメリットとデメリットについて詳しく見てまいりましょう。

メリット

- バネの感触や音がない

- 振動が伝わりにくい

- 軽く持ち運びしやすい

- メンテナンスが容易

- 処分が容易

バネの感触や音がない

私も含めウレタンマットレスを使っている人は単純に寝心地が良いと感じることが最大のメリットだと思いますが、そのほかにもいくつかメリットがあります。まず、バネが弾む感触や軋み音がないこと。スプリングが入っていないので当然のことながら、分かりやすいポイントだと思います。

振動が伝わりにくい

ウレタンは上からモノを落としてもスプリングに比べて弾みにくく、振動(衝撃)を吸収しやすいという特徴があります。そのため、大きく体勢を変えても揺れを感じにくいほか、隣で寝ている人に振動が伝わりにくいといったメリットがあります。

軽く持ち運びしやすい

一般的にウレタンマットレスはコイルマットレスに比べて軽量です。また、ウレタンマットレスで比較的薄手のものなら敷布団のように畳めるものや、三つ折りにしてコンパクトに収納できるものもあります。干したり移動させる頻度が高い場合には便利ですね。

メンテナンスが容易

ウレタンマットレスは構造がシンプルなので、カバーを外して洗うことができます。ウレタンマットレスに限らずノンコイルマットレスの多くがそうですが、清潔な状態を維持しやすいと言えましょう。

処分が容易

コイルマットレスを粗大ゴミとして出す場合、カバーを割いてスプリングを取り出さなければなりません。その点、ウレタンマットレスはカバーを外してウレタンを切るだけ。薄手なら巻いて紐で縛るだけでOKなこともあります。

デメリット

- 通気性が良くない

- 耐久性が劣るものも

- 臭いが気になることも

通気性が良くない

ウレタンマットレスはスプリングマットレスに比べると、内部の通気性が良くありません。そのため、内部に湿気が溜まりやすく、劣化を早める可能性があります。

耐久性が劣るものも

安いウレタンマットレスには低密度のウレタンが使われており、寿命が短いです。また、ウレタンは湿気や紫外線の影響で経年劣化します。そのため、コイルマットレスに比べると耐久性に劣ると言われることが多いです。

ただし、高密度のウレタンを使用しているマットレスの中には10年以上使えるものもあります。実際、テンピュールは10年保証を設けています。逆に、コイルマットレスはスプリング自体はヘタらなくても表面の詰め物が数年でダメになることもあります。そのため、一概にウレタンマットレスは耐久性が劣るとは言えません。

臭いが気になることも

ウレタンは石油を原料に作られます。そのため、新しいウレタンは化学物質特有の臭いが感じられることがあります。ただし、しばらく使ううちに気にならなくなることがほとんどです。できるだけ早く臭いを取り除きたい場合は陰干しすると良いでしょう。

選ぶ際のチェックポイント

- 低反発か高反発か

- 加工方法・構造

- 密度(D)

- 復元率(%)

- 硬さ(N)

- 厚み

低反発か高反発か

ウレタンマットレスを選ぶ際にもっとも重要なポイントは、低反発か高反発かということです。日本人の体形には高反発ウレタンのほうが合いやすいと言われることもあり、近年は高反発がトレンドです。しかしながら、低反発よりも高反発のほうが優れているわけではなく、好みに合ったほうを選ぶ必要があります。

低反発ウレタン

低反発ウレタンはロケット発射時に宇宙飛行士に掛かる強烈なGフォースから守るために、1960年代に米国NASAの科学者によって開発されたのが始まりです。上写真のようにウレタンから手を離した後も手形が残ることからメモリーフォームとも呼ばれます。スローモーションを描くように反発がゆっくりなのです。

その特性ゆえ、体の形に合わせてフィットし、横向きに寝たときの肩周りや、仰向けに寝たときの臀部を圧迫しない(=体圧分散性が高い)のがメリットです。一方で、衝撃を吸収してしまうため、寝返りを打ちにくい、夏場に蒸れを感じやすいというデメリットもあります。また、冬場は少し硬く感じられることがあります。

高反発ウレタン

一般的に反発弾性率が50%以上のウレタンを高反発と呼びます(低反発は15%未満、それらの中間は一般ウレタン)。反発力が強いため、低反発ウレタンと異なり瞬時に元の形状に戻ります。

高反発ウレタンのメリットは寝返りが打ちやすいこと。また、低反発ウレタンのように体の形にフィットしすぎないので蒸れにくいと言えます。反対に、肩回りや臀部などに圧迫感を感じることがあります。

加工方法・構造

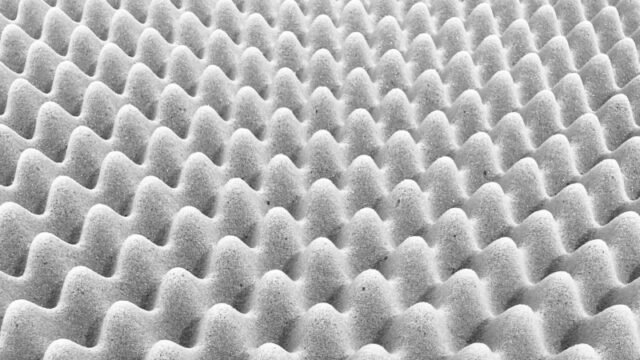

プロファイル加工

マットレスに使われるウレタンはフラットな板状だけではありません。上写真のようなプロファイル加工(波型カット)が施されたものもあります。プロファイル加工されたウレタンは体圧分散性が向上される、通気性がアップする、寝心地がソフトになるというメリットがあります。

一方で、耐久性が低下する、凹部にホコリが溜まることがあるなどのデメリットもあります。触り心地が気になるという方もいます。

無膜ウレタン

無膜ウレタンを使ったマットレスもあります。無膜ウレタンとはウレタンフォームの気泡にあるフィルム状の膜を取り除くことで、空気や水を通りやすくしたものです。同様の加工を除膜、オープンセルと呼ぶこともあります。キッチンスポンジで使われているのを見ることもありますね。

無膜ウレタンは通気性を向上させるほか、丸洗いすることも可能になります。また、寝心地はソフトな印象にできます。一方で、耐久性が低下する、ホコリが付くと取り除きにくいなどのデメリットもあります。

複層構造

反発性などが異なる2種類以上のウレタンを使用した複層構造のマットレスもあります。複層構造にすることによってリバーシブルで使えるようにしたり、ソフトな寝心地にすることができます。また、横穴を開けたりスリットを設けることで、通気性を向上させたり、ゾーンによって硬さをアレンジしているものもあります。

密度(D)

ウレタンの反発弾性率は高ければ良いとか逆に低いほうが良いというものではありませんが、密度は基本的に高いほうが良いと言えます。密度が高ければ高いほど耐久性が期待できるからです。

低反発ウレタンの密度は40Dから60D程度、高反発ウレタンの密度は25Dから50D程度が一般的です。「D」はDensity(密度)の略で、1立方メートルあたりの重量を示します。つまり、40Dなら40kg/立米ということです。

密度が50D以上なら10年以上使えると言われています。反対に20D程度では1年ももたないこともあります。密度が高いほど価格がアップするので、予算内でできるだけ高密度のものを選ぶようにしましょう。

復元率(%)

復元率はウレタンマットレスの耐久性を示す重要な指標のひとつです。繰り返し圧縮をして厚みがどのくらい復元するかということを表した数値です。日本国内で販売される厚さ50mm以上のウレタンマットレスは家庭用品品質表示法に基づいて復元率を表示する義務が課されています。

復元率が96%以上であれば耐久性が高いと言えます。反対に90%未満は耐久性が低いと言わざるを得ません。ちなみに、家庭用品品質表示法に基づいて復元率を表示する場合は「96%以上」などの曖昧な表記は認められず、試験によって得られた正確な数値を表示する必要があります。ただし、実際のところは輸入品を中心に復元率が表示されていなかったり、○%以上といった表記は珍しくないのが現状です。

硬さ(N)

| N(ニュートン) | 硬さ |

|---|---|

| 110N以上 | かため |

| 75N以上 110N未満 | ふつう |

| 75N未満 | やわらかめ |

ウレタンマットレスの硬さは「N」(ニュートン)という単位で表されます。これも家庭用品品質表示法に基づいて表示が義務付けられている項目のひとつで、110N以上をかため、75M未満をやわらかめ、その中間をふつうと定めています。

ただ、この数字は目安程度にしかなりません。かためと感じられれるのは実際には150Nくらいからで、110Nくらいでは少しやわらかく感じる方が多いと思います。また、プロファイル加工が施されたマットレスなどは数字よりもソフトに感じられます。

厚み

ウレタンマットレスの厚みは3cm程度から30cm程度まで様々です。8cm以下のものは底つき感が生じるので、ほかのマットレスの上に敷くトッパーと考えたほうが良いでしょう。単体で使う場合は10cm以上のものを選んでください。

なお、薄手のものなら敷布団のように巻くこともできます。3つ折りタイプならコンパクトに収納することも可能です。

代表的なブランド

低反発

テンピュール

| 販売元 | ソムニグループ・インターナショナル |

|---|---|

| 販売開始 | 1991年 |

| 製造国 | デンマーク、ポーランド、日本 |

| 税込価格 | マットレス:39,600円~ トッパー:99,000円 |

「テンピュール」は低反発ウレタンマットレスの代名詞的存在です。テンピュールという名称は、温度(temperature)に敏感な素材特性に由来しています。まるで雲の上で眠るように、体温と体圧に反応して体の形状にフィットします。

テンピュールのマットレスは10年保証が付いています。テンピュール製品は米国のソムニグループ・インターナショナルが製造元となり、日本ではスリープセレクトとテンピュール・シーリー・ジャパンが販売しています。

トゥルースリーパー

| 販売元 | オークローンマーケティング(ショップジャパン) |

|---|---|

| 販売開始 | 2003年 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:34,800円〜 トッパー:16,500円〜 |

マットレスが主体のテンピュールに対し、ショップジャパンの「トゥルースリーパー」はトッパーがメインで価格が手頃です。独自の低反発素材「ウルトラ ヴィスコエラスティック」を使用しています。60日間の返品保証が付いています。

スタンダードモデルの「プレミアム」、抗菌・防ダニ・防カビ機能を追加した「プレミアケア」、低反発と高反発の2層構造の「プレミアリッチ」などのほか、高反発ウレタンの「エアフリー」などもあります。

高反発

カラーフォーム

| 販売元 | イノアックリビング |

|---|---|

| 販売開始 | 1959年 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:22,000円~ トッパー:19,800円~ |

イノアックは1955年に日本で初めてウレタンフォームの生産を開始したメーカーです。「カラーフォーム」マットレスは1959年に販売開始され、現在まで続くロングセラー商品となっています。

他社がウレタンフォームをイノアックなどから仕入れる中、イノアックは原料から最終製品まで一貫生産しているのが強みです。六角形のスリットを入れた「ファセット」などが代表的商品となっています。

マニフレックス

| 販売元 | マニフレックス |

|---|---|

| 販売開始 | 1962年 |

| 製造国 | イタリア |

| 税込価格 | マットレス:50,600円~ トッパー:25,300円~ |

「マニフレックス」は高反発ウレタンを使用したマットレスの代表格と言っても差し支えないでしょう。マニフレックスはイタリアに本社を置く世界的寝具メーカーです。日本では1993年からアジア総代理店のフラグスポートが販売元となっています。

マニフレックスは独自開発の高反発フォーム「エリオセル」を使用していることが最大の特徴です。高密度ながら通気性に優れています。製品により7~12年間の保証が付いています。

MuAtsu(ムアツ)

| 販売元 | 昭和西川 |

|---|---|

| 販売開始 | 1971年 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:49,500円~ トッパー:38,500円 |

昭和西川の「MuAtsu(ムアツ)」は半世紀前に床ずれ防止を目的としたマットレスとして開発され、医療の分野で高い評価を受けてきました。後述する西川の「AiR(エアー)」と同様にプロファイル加工されたウレタンを使用していることが特徴ですが、両社はルーツは同じでも現在は資本的な繋がりはありません。

ムアツはBMI(カラダの大きさを表す指数=体重(kg)を身長(m)の二乗で割った数値)を基準に、ラインナップから最適な製品を選べるようになっています。

AiR(エアー)

![nishikawa 【 西川 】 [エアー SI] 点で支える高機能マットレス シングル 特殊立体クロススリット構造で体圧分散 快適な睡眠環境 ムリのない快適な寝心地 スムーズな寝返りをサポート スーパーハードフォームが体をしっかり支え寝姿勢が安定 通気性 横向き 仰向き 対応 厚さ9cm 日本製](https://bed.shuno1.com/wp-content/uploads/2025/05/urethane_mattresses_brand_01-640x572.jpg)

| 販売元 | 西川 |

|---|---|

| 販売開始 | 2009年 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:49,500円~ トッパー:57,200円~ |

西川の「AiR(エアー)」はドジャースの大谷翔平選手が使っているとうことで注目を集めています。エアーもプロファイル加工された高反発ウレタンが主ですが、一部に無膜ウレタンが使われており通気性が向上されている点が大きな特徴と言えます。

AiR 01と03は波型加工、AiR SIとSXはクロススリット加工が施されており、後者のほうが高価ながら耐久性が期待できます。AiRシリーズはいずれも薄手のため、エアレイヤーを下に敷くことで寝心地を向上させることが可能です。

モットンジャパン

| 販売元 | グリボー |

|---|---|

| 販売開始 | 2016~2017年頃 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:44,800円 |

「モットンジャパン」は腰痛対策に特化した高反発マットレスです。イワミズが独自の体圧分散データを基に開発した次世代高反発ウレタンフォーム「ナノスリー」を使用し、福岡発ベンチャーのグリボーが販売しています。

モットンは多くのラインナップを持ちません。体重に合わせて3つの硬さから選ぶことが特徴のひとつとなっています。体重45kgまでならソフト(140N)、46~80kgならレギュラー(170N)、81kg以上ならハード(280N)を目安に選ぶと良いでしょう。

LIMNE(リムネ)

| 販売元 | LIMNE |

|---|---|

| 販売開始 | 2020年 |

| 製造国 | 日本 |

| 税込価格 | マットレス:49,900円~ |

「LIMNE(リムネ)」は同名の会社が展開する寝具ブランドです。一応、145Nの高反発ウレタンを使っていますが、表面層に「ソフエアー」という独自素材を使うことでマシュマロに包まれるようにやわらかな寝心地となっていることが特徴です。ソフエアーは無膜ウレタンなので通気性が良好です。

価格は決して安くありませんが、120日間の返金保証が付いているので安心して試すことができると思います。東京・恵比寿にショールーム、大阪・難波にポップアップストアもあります。

低・高反発

MLILY(エムリリー)

| 販売元 | 新陽トレーディング |

|---|---|

| 販売開始 | 2008年 |

| 製造国 | 中国 |

| 税込価格 | マットレス:38,980円~ トッパー:19,980円~ |

「MLILY(エムリリー)」はデンマークのFOSCO(フォスコ)との提携により、中国・ヘルスケア社が製造。日本では新陽トレーディングが総代理店を務めています。

エムリリーのマットレスは低反発と高反発の中間の特性を持つ「優反発」(スマートフォーム)や、低反発ウレタンよりも感温性を抑えた「エコヘルスフォーム」を使用するとともに、中間層に通気性の良いオープンセルの高反発ウレタンを使用していることなどが特徴です。

コアラ・スリープ

| 販売元 | Koala Sleep |

|---|---|

| 販売開始 | 2015年 |

| 製造国 | 中国 |

| 税込価格 | マットレス:69,900円~ |

「コアラ・スリープ」はオーストラリア発祥のD2C(ダイレクト販売)寝具メーカーです。創業から僅か2年でオーストラリアNo.1のマットレスブランドへ成長しましたが、実はまだ日本と韓国にしか進出していません。

コアラ・スリープの特徴は主に3つ。ゾーニング、複層構造、そして中間層などに入れた独自素材「クラウドセル」です。クラウドセルは無膜ウレタンのため通気性を確保するのに役立ちます。

GOKUMIN(ゴクミン)

| 販売元 | KURUKURU |

|---|---|

| 販売開始 | 2018年 |

| 製造国 | 中国 |

| 税込価格 | マットレス:15,998円〜 トッパー:7,298円~ |

「GOKUMIN(ゴクミン)」はKURUKURUという会社が扱う寝具ブランドで、低反発、高反発のウレタンマットレスだけでなく、ポケットコイルマットレスも扱っています。リーズナブルな価格が特徴のひとつです。ちなみに、KURUKURUは「INOSLEEP(イノスリープ)」というマットレスのブランドも展開しています。

ゴクミンのウレタンマットレスで特に人気なのが上写真の「プレミアムグラン」。プロファイル加工された硬めの250Nとそれよりはソフトでフラットな180Nの高反発ウレタンを2枚重ね×3ブロックにすることで、27通りの寝心地が試せるようになっています。

以上、ウレタンマットレスのメリットとデメリットなどについてまとめた上で、代表的なブランドを紹介しました。

私自身は低反発ウレタンが大好きです。しかしながら、体重が軽い人は沈み込みが少なくて包み込まれるようなやわらかさを実感しにくく、汗をかきやすい人にとっては蒸し暑く感じられるなど、万人受けはしません。

高反発ウレタンも硬くて全然合わないという方がいます。プロファイル加工されていれば通気性が良く、寝心地もソフトになるとは言え、肌触りが気になるということもあるでしょう。

そんなわけで、ウレタンマットレスは実際に店頭で試すことができるものや、低反発と高反発、もしくはフラットとプロファイルのリバーシブルになっているものがよく売れていると感じます。前者であればテンピュールや西川AiR、後者ならトゥルースリーパー、コアラ、ゴクミンなどですね。

それで言うと、オフライン、オンラインのどちらで購入するにせよ、まずはニトリで様々なマットレスを試してみるのがもっとも間違いないと思います。ニトリなら低反発も高反発も、フラットもプロファイルも、コイルもファイバーも一通り全部扱っていますからね。おまけに、価格は適正だし、マネキン(メーカー専属の販売員)に付きまとわれる心配もありません。

関連記事

コメント